Manuel Marey: «En Galicia, el fuego fue una de las mejores herramientas de gestión territorial»

Hoy en día, fuego es sinónimo de destrucción. Este binomio constituye una problemática territorial que implica una pérdida de recursos naturales y económicos. Una pérdida, en definitiva, de biodiversidad y, en muchos casos, de vidas humanas.

Pero hubo un tiempo, no hay mucho, en el que el fuego era una herramienta agraria más. La gestión del fuego permitía la eliminación de la cobertura vegetal residual tras una cosecha para comenzar una nueva, reducir la incidencia de plagas o mismamente prevenir futuros incendios.

Entonces, ¿cómo pasó el fuego de ser un instrumento de uso común a una de las mayores amenazas ambientales de nuestros tiempos?

Para tratar de comprender esta realidad, tuvimos el privilegio de acceder a las valiosas reflexiones de una de las voces más consolidadas a nivel internacional en lo relativo a los incendios forestales: la de Manuel Marey Pérez.

Catedrático del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor titular en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus Terra, coordinador del Grupo de Investigación PROePLA (Proyectos y Planificación)... Su extenso currículo es un síntoma más de una dilatada trayectoria dedicada al estudio de este fenómeno y a sus implicaciones territoriales, medioambientales, políticas y sociales.

Hoy recurrimos a la experiencia y conocimiento de Manuel Marey para tratar de hallar la respuesta a muchas cuestiones. ¿Cómo cambia el comportamiento de los incendios a nivel global? ¿Cuáles son las estrategias a seguir para revertir esta situación? ¿Cuál es la situación actual de Galicia en esta materia?

De todo esto y mucho más, hablamos con él en esta entrevista.

-Usted es un experto internacional en la investigación de las causas y el impacto de los incendios. ¿Es posible jerarquizar las causas de este problema a nivel mundial? Climáticas, antrópicas…

-En nuestra sociedad existe la tendencia de clasificar y categorizar todos los fenómenos desde una perspectiva muy estática, tanto en el espacio (nuestra posición) como en el tiempo (la inmediatez del pasado inmediato, del presente y del futuro inminente). Me gustaría, si se me permite, cambiar este análisis para complementar la visión del que en este momento estamos entendiendo por incendio forestal.

Para eso debemos viajar en el tiempo, un poco lejos, hasta hace unos 420 millones de años, cuando los incendios y los grandes incendios comenzaron a producirse en la Tierra. ¿El motivo? La aparición de las plantas vasculares: es decir, del combustible.

Si avanzamos tan sólo unos 100 millones de años y nos situamos en el Carbonífero (el nombre ya nos debería indicar lo que sucedió en esa época geológica hace 320 millones de años), período en el que surgió el carbón, sabemos que también tuvieron lugar enormes incendios forestales con inmensas consecuencias. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el gran fuego documentado en 1998 por Falcon-Lang. Tuvo lugar en Irlanda y alcanzó tal magnitud que las cenizas producidas acabaron con todos los peces de la isla por anoxia, esto es, falta de oxígeno.

Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña reflexión al compás de la que hace el profesor Victor Resco en su libro ‘Plant-Hiere Interactions’, publicado por Springer. En su publicación establece que la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, se debe a los incendios y a su efecto regulador sobre la concentración de oxígeno, situando en un nivel del 21% la atmósfera. De no ser por los períodos de incendios, el nivel sería de un 25%, y la vida sería muy diferente o mismamente imposible.

Retomando el hilo anterior, ahora debemos acercarnos más en el tiempo, hace unos 2 millones y medio de años. De no ser por los incendios, el ser humano no existiría o sería muy distinto en su evolución. La clave está en la sabana africana, donde se desarrolló como especie el Homo sapiens. Si no hubiera sido por los incendios, sería una superficie arbórea donde un primate bípedo tendría poco futuro.

Continuando en nuestro avance y situándonos hace unos 10.000 años, no cabe duda de que el fuego fue el gran instrumento tecnológico que permitió los dos factores clave que nos trajeron hasta aquí: el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en prácticamente todo el mundo y que, a día de hoy, lo siguen siendo en grandes zonas del planeta Tierra.

Sin embargo, hoy en día, para nosotros, para nuestra sociedad, el fuego es un problema. No solamente porque se quemen bienes de alto valor, sino porque se pierden vidas humanas. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el número de muertos en la UE causados por los incendios, entre los años 1980 a 2023, fue de 741, produciéndose el 75% en lo que va de siglo XXI. En términos comparativos, los incendios forestales provocaron en lo que va de siglo más muertes que todos los actos de terrorismo en la UE.

Bien, dicho lo anterior, no podemos decir que el fuego sea un problema en sentido estricto. Podemos afirmar que determinados fuegos, en determinados lugares y con determinados comportamientos son un problema para determinadas sociedades, como la nuestra. Esto sí que supone un motivo de análisis, investigación, evaluación en términos de riesgo (agregación de probabilidad e impacto) y finalmente de respuesta preventiva y paliativa de ese peligro mediante medidas de tipo técnico que deben ser explicadas y aplicadas.

-¿Por qué en Galicia asistimos a este drama año tras año sin encontrar soluciones efectivas para remediarlo?

-Como comentaba antes, tenemos que darle una cierta dimensión al problema. En Galicia, el fuego fue una de las mejores y más eficientes herramientas de gestión territorial. Nuestros antepasados perfeccionaron la técnica del fuego con el objeto de poder usar el territorio para la ganadería durante siglos, y también para poner en uso agrícola zonas concretas. Sin el fuego, no se podría dar de comer a una población muy numerosa, mucho más que la media del resto de España.

Sin embargo, es cierto que en las últimas 4 o 5 décadas, de forma acertada o no, el fuego dejó de ser considerado un instrumento de gestión del territorio, salvo en las quemas controladas o prescritas, muy limitadas en su uso en Galicia.

A consecuencia de esta pérdida del componente social positivo por parte del fuego, pasó a tener exclusivamente un componente negativo (ya lo tenía anteriormente, dado que, que una zona hubiera ardido en muchos casos era el resultado o síntoma de la conflictividad que allí existía).

Pues bien, el fuego pasó a ser perseguido, y el Estado, entendido en su conjunto como Administración, estableció mecanismos punitivos e instrumentos como el Servicio de Defensa contra Incendios de Galicia para perseguir y extinguir el fuego. De este modo fueron asignados numerosos recursos económicos que fueron retirados de otras posibles acciones sobre el territorio. Este es un debate ya antiguo al que, en el año 2013, tuve la oportunidad de dedicarle tiempo y reflexión en el artículo “De la cultura agraria a la industria del fuego”, publicado en la revista Grial, y en el cual también me atreví a hacer propuestas de política ficción.

De manera resumida, nosotros teníamos unos fuegos que, en un porcentaje importante, eran herramientas agrarias. En otro porcentaje menor, consecuencias de la conflictividad social. Y, finalmente, muy limitados aquellos de causas naturales, como las tormentas o las sequías.

En los últimos 60 años, por dar una cifra indicativa, nuestro territorio cambió de forma absoluta. Yo invito a la gente a que visite este sitio web del Instituto Geográfico Nacional. Los invito a que se sitúen en su zona y observen la evolución de su masa forestal con el paso de los años. Verán, en la mayor parte de los casos, la enorme transformación sufrida finca a finca, parroquia a parroquia y ayuntamiento a ayuntamiento, con un vector claro hacia la matorralización o arborización de esas parcelas a consecuencia de la desaparición de explotaciones ganaderas.

Estas, al fin y cabo, también supusieron la desaparición de los herbívoros que se alimentaban de la biomasa que ahí se producía o mismo de la agricultura que retiraba la biomasa. De manera paralela, también se trataba del éxito de la Administración al reducir la superficie quemada, dado que el fuego retira biomasa.

Y, en la paradoja de los incendios, aquí está la clave: la gestión del territorio. Cada vez hay más biomasa, más continua, con un mayor grado de estrés en cierta medida, y que cuando se dan las condiciones para arder, arde con más intensidad y sobre más superficie de forma simultánea. Además, los servicios de extinción, por muy eficientes que sean, corren constantemente el riesgo de verse superados.

-En el caso de los incendios, la sociedad y los medios tienden con frecuencia a simplificar las posibles soluciones cuando, en realidad, parece que estamos ante un problema muy complejo que necesita de lo que los anglófonos llaman CPS (Complex Problem Solving). ¿Es así? ¿Podemos encontrar soluciones simples o precisamos de uno enfoque más disruptor?

-Como comentaba, los incendios para nuestra sociedad son, a día de hoy, un problema, sin duda. No podemos decir que conserven ese componente positivo como comentaba antes. Y podemos afirmar que ahora los incendios forestales son también un problema europeo, algo que no sucedía hace 15 años, pues en Europa la problemática de los incendios estaba circunscrita al ámbito mediterráneo. Pero ahora se generalizó, lo cual tiene un claro componente negativo, pero también cierta ventaja en la búsqueda de soluciones.

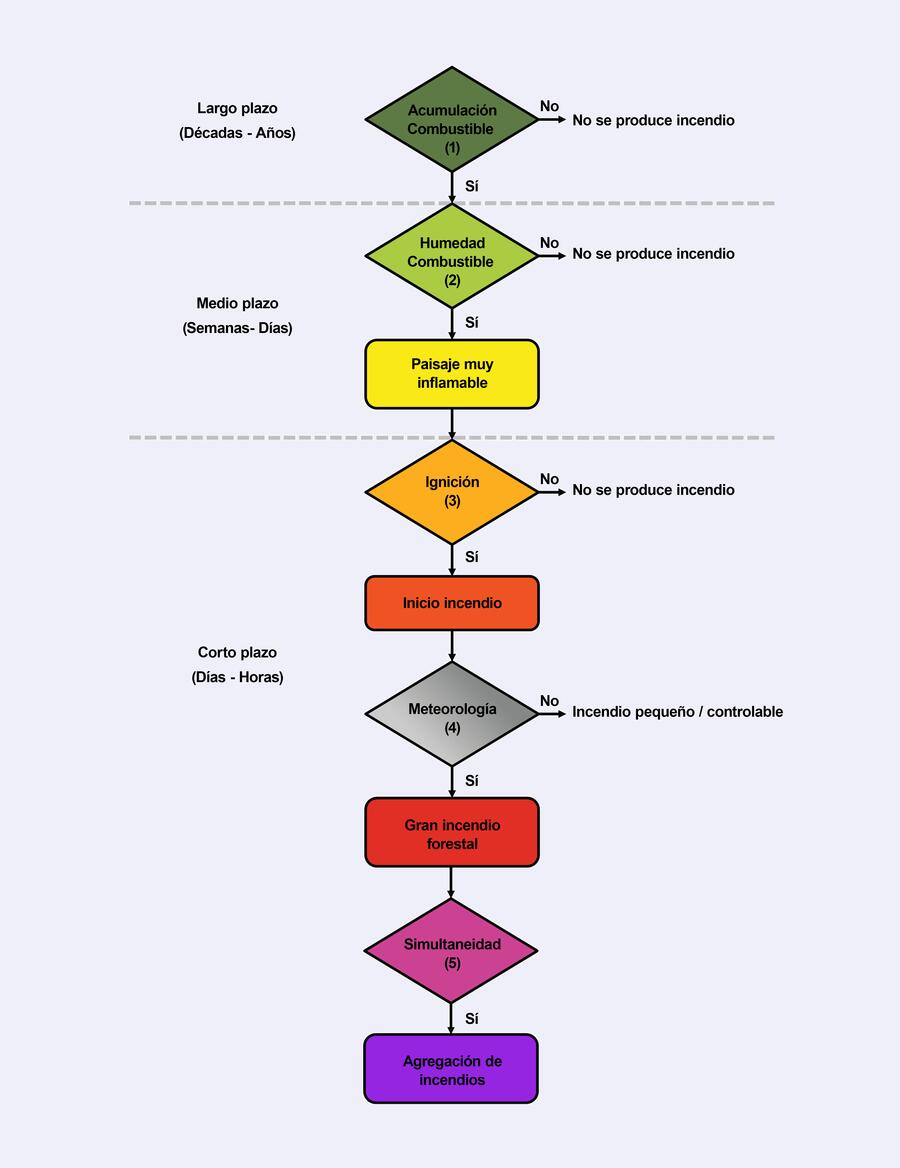

Ahora es el turno de las soluciones. Primeramente, debemos entender el diagrama de flujo que necesita un incendio forestal para desarrollarse. El primer estadio es la acumulación de combustible en el territorio, algo que sucede a largo plazo. Después, en el segundo escalón entra en juego la humedad del combustible. Esta sucede semanas o días antes de que se produzca el fuego. Tercero: Ignición. Son las causas antrópicas, y dentro de estas las provocadas, las negligencias o los accidentes, o naturales, que abarcan rayos por tormentas o sequías, por ejemplo.

Después, en el cuarto escalón se encuentra la meteorología, correspondiente con las temperaturas, humedades relativas (diurnas y nocturnas) y vientos que se sucederán en las horas o días posteriores a la ignición. Y finalmente es el turno del quinto factor, la simultaneidad. Esto hace referencia a la posibilidad de que diferentes incendios surjan al mismo tiempo en un área atendida por un servicio de extinción.

Todos estos factores deben combinarse para que se produzcan los grandes incendios. Y, ¿sobre cuáles podemos actuar? Podemos actuar, a grandes rasgos, sobre el primero y parcialmente sobre el tercero y el quinto.

En el caso del primero, relacionado con la acumulación de combustible, es crítico promover una silvicultura resiliente al fuego, así como una agricultura y mucha ganadería con el objetivo de retirar biomasa. Sobre los factores tercero y quinto, podemos actuar suministrando servicios de extinción rápidos y ágiles.

-Lo ocurrido hace unos días en California volvió a demostrar que este es un problema global. ¿Hay causas estructurales coincidentes o cada territorio tiene particularidades muy concretas que los diferencian de otros?

-El diagrama de flujo es común en todos los casos. Evidentemente, hay componentes o características espaciales y temporales diferentes en cada zona. Estas diferencias son más notables e influyentes en zonas de interfaz urbana forestal (WUI o Wildland–Urban Interface en inglés).

Por decirlo de forma sintética, los incendios forestales, en cualquier parte del mundo, responden a patrones de comportamiento comunes. Es decir, se clasifican en función de la cantidad y tipo de vegetación, de cómo se distribuyen horizontal y verticalmente, de la humedad del combustible, de la meteorología o de la orografía.

Así, los incendios pueden ser conducidos por viento, por pendiente o por la combinación de ambos componentes; de matorral, incendios de copas si suben a la parte alta de los árboles, fuegos que generan pirocúmulos, etc. En consecuencia, los servicios de extinción clasifican los incendios y aplican las técnicas más idóneas para cada tipo de fuego (ataque directo, medios aéreos, contrafuegos, etc.).

Cuando estamos en zonas como el entorno Norte de la ciudad de Los Ángeles, la orografía, el modelo de población urbano, el modelo edificatorio, la tipología de las edificaciones, los materiales de construcción y demás cambian sustancialmente con respecto a, por ejemplo, nuestro modelo poblacional. Por lo tanto, el comportamiento del fuego va a ser muy diferente.

También, el componente social es muy importante, es decir, el nivel de información, formación y comportamiento de la población en situaciones de incendios. Asimismo, es muy interesante el debate de evacuar frente a confinar, así como conocer el nivel de organización de las administraciones responsables en caso de fuegos. Al entrar en áreas urbanas, pueden cambiar sustancialmente la cadena de mando y la capacidad de toma de decisiones basada en la legislación, la cual clasifica los incendios en cuatro niveles, de 0 a 3, siendo propiamente 0 el forestal.

-Quizás estos no son los mejores días para hablar de cambio climático cuando asistimos a decisiones tan controvertidas como la que acaba de tomar EE. UU. al abandonar el acuerdo de París, pero… ¿En qué medida el cambio climático va a determinar la evolución de este problema a nivel mundial en las próximas décadas? ¿Es posible hacer alguna proyección?

-Diferentes autores proponen diferentes modelos. En mi experiencia como investigador que se dedica a revisarlos, pero que no realiza modelos de comportamientos futuros de incendios a diferentes escalas, puedo describir los que me parecen más coherentes. Aunque, como todo modelo de previsión, tan sólo el tiempo establecerá el nivel de acierto.

Sí que me gustaría huir de dos tipos de modelos. Unos son aquellos más catastrofistas, que establecen modelos apocalípticos basados en proyecciones o tendencias de determinadas variables (como temperaturas o falta de precipitaciones) y que, además de ser poco probables, implicarían de por sí reducciones del crecimiento y de la acumulación de la biomasa. Recordemos que este es el primer punto del diagrama de flujo de los fuegos, algo que no integran nos sus modelos.

También huiría de los modelos que no tienen ningún tipo de esperanza en algo como es la capacidad del ser humano de resolver problemas. Algo que contradice la Historia, la cual nos demuestra que somos seres creativos. En este tipo de modelos se establece cómo estática la capacidad de extinción, algo que es totalmente incorrecto puesto que se está avanzando sustancialmente en tiempos de respuesta, capacidades de coordinación, incremento del límite de temperatura de extinción, etc.

Por dar una cifra, que situaríamos entorno al año 2035, en términos climatológicos podemos decir que tendríamos unos 15 días más de ventana de oportunidad para incendios en Galicia dentro del umbral previsible. Este se distribuiría mayoritariamente en el final del verano y en menor medida adelantado el comienzo del verano. En términos de combustible o vegetación, sí espero y considero que vamos a hacer los deberes y vamos a tener más ganado en el territorio y menos biomasa de forma continua. Quiero ser optimista.

-El grupo de investigación de Proyectos y Planificación (PROePLA), del Campus Terra, analizó decenas de miles de incendios a nivel planetario. Una de las conclusiones quizás más llamativas es que la mayoría de los incendios se producen cerca de zonas habitadas. ¿Por qué? ¿Hay alguna causa subyacente?

-Me gustaría aclarar que, en nuestro estudio, no segmentamos los incendios en función de la cercanía a las zonas habitadas. Lo que hicimos fue a medir la distancia desde el punto de ignición de todos los incendios que superaban el control de calidad establecido, de manera que había garantía de la corrección de la posición del punto de ignición con la edificación más próxima.

Después, en una cuadrícula hexagonal en la que cada celda tenía 7774 Km2 de superficie, realizábamos el análisis mediante un test no-paramétrico, debido a la falta de normalidad de los datos (en concreto el test de Mann-Kendall) para ver si a lo largo del tiempo se acercaban o se distanciaban de forma significativa o no.

-El trabajo de investigación que realizaron permitiría, solo a modo de ejemplo, crear políticas de planificación territoriales mucho más eficientes para afrontar problemas como lo de los incendios. ¿Tiene esperanza en que eso ocurra? ¿En que el trabajo de grupos de investigación tan reconocidos cómo el suyo sea tenido en cuenta por los gobiernos?

-Esta es una buena pregunta y daría lugar a un buen debate. Nuestro deber y, al mismo tiempo, nuestro interés, es generar ciencia que después sea transferible a la técnica y a la legislación, lo cual permita avanzar a la sociedad a la que nos debemos. Creo que es el deber de todo investigador o grupo de investigación de una universidad pública, en este caso la Universidad de Santiago de Compostela, el Campus Terra y la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería.

¿Como interpretamos nosotros este deber? Pues llevamos 20 años estudiando los incendios, primero en Galicia, después en España y ahora a nivel mundial. Nuestro trabajo sirve para conocer cómo se comportaron hasta ahora los incendios, siendo un conocimiento científico empírico contrastable que sirve para hacer avanzar la ciencia.

Gracias a esto, se sabe más de lo que se sabía de la posición en la que se inician los fuegos, se sabe en diferentes lugares y en diferentes momentos, se sabe cómo está evolucionando y como esta evolución no es homogénea...

Esto último es muy importante, ya que en estos días fui entrevistado por personas de diferentes comunidades autónomas de España y, a la pregunta que me hacían sobre cuál era a causa de que los fuegos se hubieran acercado en Murcia o Extremadura a las edificaciones, mi respuesta siempre era que yo no era quien de contestar, porque no conozco las causas específicas de esta situación, por ejemplo, en la ladera Sur de la Sierra de Gredos o en la zona de la montaña de la región de Murcia.

Deben ser investigadores con mayor conocimiento de estas regiones específicas quienes deban dar respuesta a la pregunta. Nosotros ponemos nuestros datos y los resultados a su disposición. Esto es hacer avanzar la ciencia, pero también es hacer avanzar la técnica, porque los servicios de extinción de esas regiones tendrán la constatación de que tienen una situación diferente a la del resto del entorno.

Y tanto en Extremadura como Murcia, podrán entender que está sucediendo algo distinto, que evidentemente ya conocían o intuían, pero que ahora constatan. Con eso en mente, podrán tomar las medidas operativas más acertadas que, del mismo modo, los legisladores por medio de planes o leyes podrán establecer para mejorar la situación.

En resumen, pienso que cumplimos nuestro trabajo, que no es otro que trabajar en nuestros despachos durante largas jornadas, escudriñar de manera rigurosa los datos, obtener resultados, someterlos a crítica y revisión científica y explicarlos de manera técnica para que sean entendidos y, en la medida que se considere, considerados, si se me permite la redundancia.

-Cambiando de tema, el grupo PROePLA está impulsando un proyecto para crear más riqueza y empleo asociado al aprovechamiento de la agricultura, la ganadería y el sector forestal en varias comarcas de Galicia y Asturias. ¿En qué consiste el proyecto y cuáles son los objetivos que se propusieron?

-Sí. Estamos con dos proyectos: CARES y MIXTURANDO. Ambos están financiados por la Fundación Biodiversidad y con ellos estamos tratando de cumplir con nuestra tarea.

En este caso, intentamos incidir en el primer punto de los incendios limitando la acumulación de combustible, pero sin hacer quemas controladas o rozar, que también tienen su espacio, sino que establecemos programas productivos generadores de empleo y actividad en medio rural. En especial, en áreas de alto valor natural, como son los espacios de la Red Natura 2000. En otro trabajo publicado constatamos que tienen serios problemas de incendios.

Estamos ilusionados, pues consideramos que estamos integrados en unos equipos y proyectos muy competentes y con mucho conocimiento de los territorios y de las técnicas de producción que ahí se pueden desarrollar, con fin de dar oportunidades económicas para actividades del sector agrario en las áreas de la Red Natura 2000.

-También lideraron un proyecto europeo para regenerar agua tratada en depuradoras como la de Lugo para aprovecharlas en regadíos. La ONU dice abiertamente que el agua será el petróleo del futuro…

-Sí, tengo la suerte de coordinar un grupo de investigación como es PROePLA en la que tengo compañeros, amigos y profesores de una enorme valía humana, académica y científica.

Un caso destacado es Javier Cancela, que es todo un referente nacional e internacional en la gestión del agua y al cual, también, me une una amistad de más de 30 años. En el proyecto I-ReWater, financiado por Interreg-Sudoe, Javier lidera a investigadores de Francia, España y Portugal con un objetivo tan necesario como ambicioso: establecer instrumentos, en este caso, por medio de una estrategia trasnacional de uso de aguas regeneradas para su uso en la agricultura.

Otra característica del grupo de investigación PROePLA que me gustaría destacar es que es un grupo con un nivel de especialización diverso. Esto quiere decir que, desde nuestra fundación, con el impulso del profesor Carlos Álvarez, no somos un grupo monolítico especializado en un único tema, sin capacidad de cambio ni de adaptación a las necesidades de investigación de la sociedad.

Por el contrario, somos adaptables, como ingenieros que somos, a las demandas de cada momento. Por lo tanto, esa versatilidad nos obliga a hacer mayores esfuerzos, pero también a ir acumulando un know how amplio que nos permite relativizar y contextualizar los avances. Dando como resultado que nuestros avances en ciencia se trasladen a la técnica y, finalmente, algunos de ellos al marco legislativo.