Carlos Herrero: «El desarrollo del sector primario en Galicia pasa por elaborar productos de calidad»

En el campo alimentario y gastronómico, Galicia cuenta en la actualidad con 37 sellos de denominación de origen o indicación geográfica protegida. Un dato que, situado en el contexto de transformación socioeconómica que está viviendo nuestro territorio, pone de manifiesto la importancia que tiene la excelencia alimentaria para el sector primario del país.

Del mismo modo, la ciencia juega un papel determinante en la consolidación, verificación y validación de estas distinciones alimentarias tan valiosas para el conjunto de la población. Algo de lo que Carlos Herrero Latorre puede hablar largo y tendido.

Cofundador de la empresa AMSLab, catedrático de Química Analítica en el Campus Terra y, durante casi una década, Vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, entre otras muchas cosas... Su trayectoria profesional no podría ser más transversal y multidisciplinar, calidades extraordinariamente valoradas en los tiempos que corren.

Hoy os invitamos a leer sus reflexiones sobre el interesante universo de la química analítica, su relación con el sector primario gallego, su faceta de emprendedor o los retos a los que se enfrentarán las universidades con la llegada de tecnologías disruptivas.

-Su trayectoria dentro del universo de la química analítica comenzó en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué lo llevó a especializarse en este campo y como evolucionó su trabajo desde entonces?

-En segundo de carrera tuve una materia de química analítica que me llamó mucho la atención. Podemos decir que fue ese momento en el que me decidí por explorar este ámbito y convertirlo en mi campo de especialización.

Efectivamente, esta es una disciplina que ha evolucionado mucho en los últimos años, por así decirlo. Hay dos o tres grandes hitos en la historia de la química general, pero también en la historia de la química analítica, que me gustaría destacar.

El primero es cuando la alquimia pasó a ser química con todas sus letras, a finales del siglo XVIII con Lavoisier, considerado el padre de la química moderna.

En ese momento se introduce realmente el concepto de medida en la química: comenzamos a pesar y calcular cantidades, dándole una dimensión medible la este campo.

La segunda gran evolución o revolución fue el desarrollo de nueva instrumentación tras la Segunda Guerra Mundial, aplicable a la química común. Y finalmente, el tercero hito tuve la suerte de vivirlo en primera persona. Sucedió en los años 70 y 80, y fue la incorporación de ordenadores a los instrumentos químicos. Esto permitió su control, el análisis de los resultados y el manejo de una cantidad ingente de datos, con el fin último de extraer información útil.

La incorporación de los sistemas informáticos, además, nos permitió trabajar en modo multivariable. Es decir, antes se trabajaba en variable: se medía una única cosa y punto. Ahora, tanto en el análisis químico cómo en el análisis de resultados o el análisis matemático, las técnicas cromatográficas nos permiten determinar un conjunto muy grande de sustancias distintas en la misma muestra, obteniendo una gran cantidad de datos en poco tiempo.

Esta es, a grandes rasgos, la evolución de la química hasta el momento actual. De hecho, parece que el cuarto hito histórico está a punto de suceder: la consolidación de la inteligencia artificial en la química analítica. Por ejemplo, algo que parece prometedor para este campo, y que lleva un tiempo en marcha, son las redes neuronales.

-Usted ha publicado decenas de artículos en revistas de reconocido prestigio. ¿Cuáles considera que han sido sus principales aportaciones al campo de la química analítica? ¿Hay alguna investigación o aportación que le haya hecho especial ilusión?

-Yo diría que hay tres líneas en las que desarrollamos la mayor parte de nuestra investigación. La primera es la caracterización de productos agroalimentarios de calidad. Hemos trabajado con vino, miel, carne, leche... Prácticamente con todos los productos gallegos que tienen un sello de calidad. ¿Por qué? Porque entendíamos que el desarrollo del sector primario en Galicia pasa por elaborar productos de calidad.

Nosotros, en muchos casos, no podemos competir en cantidad. Por lo tanto, tuvimos claro desde el principio que hay que competir en calidad, y para competir en calidad hay que tipificar el producto. Hay que tener sistemas basados en herramientas no subjetivas, en herramientas medibles que permitan identificar, sin ningún lugar a dudas, si un determinado producto es o no es de una denominación de origen o si cumple o no cumple con los requisitos de dicha denominación, por ejemplo.

Esta es una primera línea con la que de verdad estoy muy contento, ya que nos permitió colaborar directamente con muchas empresas clave para la economía gallega.

El segundo elemento que me gustaría destacar es la utilización que hicimos a lo largo de nuestra trayectoria de la quimiometría. La quimiometría es, de forma muy resumida, el uso de técnicas matemáticas, estadísticas y de lógica formal aplicada a datos químicos para extraer información de muchos tipos.

La quimiometría era una disciplina que estaba realmente naciendo cuándo finalicé la carrera, en el año 84. De hecho, cuando comencé con mi tesis, nadie se dedicaba a la quimiometría en la Universidad de Santiago de Compostela: fui, por así decirlo, uno de los primeros que comenzó a trabajar con estas herramientas en la USC.

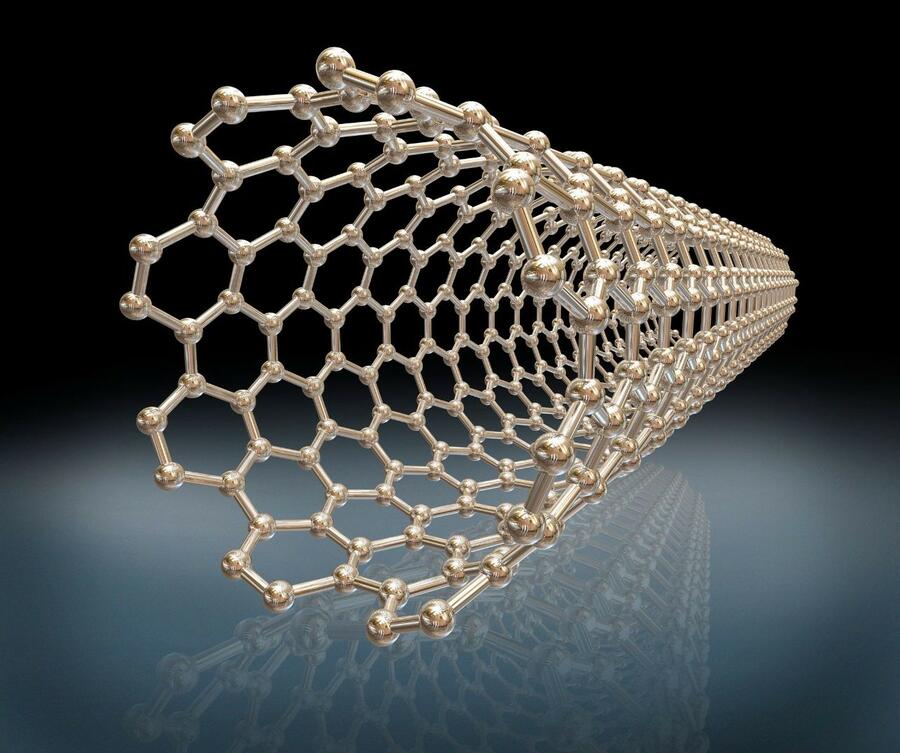

Por último, quería detenerme en lo que yo considero nuestra tercera aportación más importante: el uso de la nanotecnología. A raíz de una charla impartida por el catedrático de química analítica de la Universidad de Córdoba, Miguel Valcárcel, hicimos una tímida incursión en el mundo de la nanotecnología. Años más tarde, estábamos trabajando profusamente con nanotubos de carbono, los cuales utilizamos como sistemas de preconcentración y separación de metales. Hasta el momento, nuestros artículos más citados tienen que ver precisamente con este campo.

-Como comentaba usted anteriormente, su trabajo abordó el análisis de alimentos, la clasificación de mieles y vinos, y la detección de residuos. ¿Cómo y en qué medida contribuyó la química analítica a garantizar la calidad y autenticidad de los alimentos?

-Nosotros, precisamente, desarrollamos metodologías para identificar el origen de un determinado producto y verificar su cumplimiento con los criterios de un sello de calidad, lo que vino acompañado también de un trabajo con las propias empresas y los propios productores.

Me gusta mucho poner siempre un ejemplo, que fue, creo yo, el primero de los sectores que verdaderamente apostó por la calidad, que es el vino de Galicia. Ahora se producen vinos de alta calidad, alto precio y con un alto valor añadido que, al final, es de lo que se trata.

El sector del vino tuvo la valentía de tomar ciertas medidas y realizar ciertas acciones de gran importancia. Primeramente, creyeron en que había que apostar por la calidad y no por la cantidad; por el valor añadido y no por otro tipo de factores que al final del día no aportaban nada al propio producto.

También apostaron por la incorporación de la ciencia y de la técnica en los procesos productivos y de elaboración. Hoy en día, la cantidad de personas de alta formación que forman parte del sector vitivinícola gallego es muy importante: hay una gran formación desde el punto de vista vitícola, enológico y comercial.

Del mismo modo, la miel hizo un recorrido similar. El queso también está en ese mismo proceso con multitud de denominaciones de origen que están produciendo un queso de calidad. Se está, en definitiva, apostando por el valor añadido, por la tecnología, por el conocimiento en el proceso de producción... La carne, por su parte, como la ternera gallega, es ya una marca perfectamente conocida. Entras en un supermercado en cualquier parte de la península y la encuentras con una trazabilidad magnífica, además.

En el sector primario gallego no queda otra, es la forma que tenemos de poder competir con nuestros productos. No son únicamente buenos y de calidad, son, además, muy típicos, son distintos. Esa tipicidad, acompañada de la calidad, es lo que va a permitir que el sector primario continúe funcionando de la manera en que lo hace hoy. Cuando las cosas están bien hechas y el producto está bien hecho, el producto tiene éxito y se vende.

De todas formas, hay un problema, que es, evidentemente, el envejecimiento de la población en el rural. Tenemos que comenzar a diseñar sistemas que favorezcan el retorno de esta juventud tan preparada para liderar este tipo de empresas. Que son empresas con mucho éxito hoy en día, pero que precisan un recambio importante.

-Antes hablaba usted sobre la aplicación de nanotubos de carbono en la extracción en fase sólida. ¿Qué ventajas ofrecen estos materiales y que aplicaciones prácticas tienen en el análisis químico?

-Los nanotubos de carbono no son más que tubos cilíndricos de carbono, hechos exclusivamente de carbono, que tienen un tamaño nanométrico. Aunque parezcan simples, poseen unas propiedades extraordinariamente atractivas.

Son muy duros, muy resistentes a la oxidación y a la temperatura. Es decir, son una matriz muy difícil de atacar desde el punto de vista químico, difícil de degradar, aunque es posible modificar la pared del nanotubo para dotarlo de ciertas propiedades.

Los nanotubos tienen, además, muchas aplicaciones, incluso en industrias ajenas a la química. Tienen aplicaciones tan interesantes como reforzar la resistencia de los materiales como se puede ver, por ejemplo, en las raquetas de tenis de alto nivel o en las tablas de surf.

Por otra parte, centrándonos exclusivamente en mi campo, la química analítica, podemos destacar diversos usos. En electroquímica, en la que se trabaja con electrodos selectivos (aquellos que se sumergen en un determinado tipo de muestra y permiten determinar la concentración de un determinado analito), los nanotubos de carbono tienen una gran utilidad, ya que pueden ser funcionalizados para que trabajen con un determinado tipo de analito y no con otros.

Nosotros hemos utilizado estos nanotubos como sistemas de concentración. Añadiendo el nanotubo en una determinada muestra, el analito se introduce en el propio nanotubo. Después, este es secuestrado, ya que es muy sencillo separarlo del resto de la muestra (sobre todo si le conferimos propiedades magnéticas), y con él va el analito en cuestión. Por lo tanto, introducimos en una muestra compleja un sistema que va a reaccionar y extraer el analito de interés.

Esta tecnología la utilizamos mucho para determinar la presencia de metales en muestras como aguas residuales o aguas provenientes de determinado tipo de industrias, como la textil.

-Es decir, esta tecnología tiene un gran potencial para determinar niveles de toxicidad, ¿no?

-Exacto. Además, también se utiliza para extraer contaminantes del medio ambiente, ya que los nanotubos de carbono tienen la capacidad de secuestrarlos. También hay que señalar que, por lo de ahora, esta es una tecnología cara y de la que, además, aun no se conoce bien cuál es su papel medioambiental en cuestiones de persistencia. Son materiales difícilmente biodegradables, por lo que es necesario comenzar a considerar el uso de este tipo de sustancias de manera masiva.

Sin duda, se trata de un campo de trabajo muy interesante, en el que aún queda mucho por hacer.

-Cambiando un poco de tercio, usted fue fundador de AMSLab, una empresa de espectrometría de masas aplicada. ¿Cómo surgió esta iniciativa y qué papel juega la transferencia tecnológica en la investigación científica?

-La idea de poner en marcha este proyecto surgió, allá por el año 2008, en colaboración con otros dos profesores de la Universidad de Santiago de Compostela y con el que más tarde fue el gerente de AMSLab, Manuel Lolo, que fue alumno mío de química analítica.

Empezamos, entonces, tres socios de la Universidad más otros dos socios de otra empresa, el gerente y su mujer, y una participación también de una empresa de capital de riesgo gallega, UNIRISCO. Entre todos aportamos el capital necesario para echar a andar el proyecto y comenzamos con 3 empleados en el plantel. Cuando yo abandoné la empresa, en el año 2014, ya contábamos con 60 empleados. Fue lo que se llama una empresa gacela, de crecimiento muy rápido.

Y realmente fue una aventura en la que aprendimos mucho. Primero, porque el profesorado universitario que participamos sabíamos de química, pero no de negocios. La gestión diaria de una empresa no entraba en nuestra formación, y fue algo que fuimos interiorizando poco a poco desde que comenzamos en el Centro de Empresas e Innovación (CEI-Nodus) del Ayuntamiento de Lugo.

Cuando la empresa comenzó a despegar, empezamos a prestar servicios de análisis especializado sobre todo a la industria farmacéutica. De todas maneras, tuvimos que buscar otras alternativas y nos centramos en los campos alimentarios y medioambientales, por una parte, y en el textil, por otra. Esta diversificación también se tradujo en la diversificación del personal contratado: comenzaron a crearse departamentos y necesitábamos, como es lógico, gente que supiese de gestión de personal, de economía, etc.

De hecho, tener tantos empleados dentro de tantos sectores distintos dentro de la propia empresa era una clara muestra de la importancia de la transferencia de conocimiento y de tecnología. AMSLab tuvo éxito, precisamente, porque manejaba una serie de tecnologías que el resto de empresas de análisis no utilizaban. Nuestra empresa podía dar respuesta a retos que otras de la competencia no podían.

En definitiva, fue una aventura, como comentaba antes, en la que aprendí mucho a nivel personal, y que resultó ser muy satisfactoria. Poder llegar a la conclusión de que hay 60 familias que trabajan y se desarrollan gracias a una iniciativa como esta, y que están satisfechas con su trabajo gracias al buen ambiente generado es muy satisfactorio, ¿no?

Creo que es interesante el hecho de que, en muchas ocasiones, no nos atrevemos a dar el paso. El miedo al fracaso en nuestra sociedad está muy acentuado, mientras que en otros lugares no les importa fracasar y volverse a levantar. Y resulta que a la tercera o a la cuarta es cuando dan con la idea mágica. Yo creo que hay que arriesgar, aunque a veces pueda salir mal.

Además, hoy en día hay muchas herramientas que antes no había, como los sistemas de financiación de la innovación. Hay que aprovecharlas, sin duda.

-Al hilo de esta cuestión, queríamos preguntarle sobre los cargos académicos y de gestión en la USC de gran relevancia que destacan en su trayectoria profesional. ¿Qué desafíos enfrenta desde su punto de vista la universidad en esta era?

-Creo que hay varias cuestiones que sí podemos comentar, algunas sobre la universidad en general, otras relacionadas con la Universidad de Santiago de Compostela en concreto y otras sobre el propio campus.

Con respeto de las universidades en general, creo que debemos comenzar a formular cómo va a ser la formación que tendremos que impartir con la explosión de la inteligencia artificial. La IA va a entrar en la enseñanza y va a modificar de alguna forma la manera de enseñar. Claramente no va sustituir al profesorado, pero sí que va a modificar el paradigma actual.

También hay que reflexionar, con respeto a la estrategia docente, sobre cuál va a ser la oferta de títulos de las universidades en una sociedad tan cambiante, tan tecnológica. En una sociedad, en definitiva, con nuevas ideas desde el punto de vista de la gestión de este conjunto socioeconómico.

Por lo tanto, habrá titulaciones que desaparezcan y aparecerán otras nuevas titulaciones, probablemente muchas de ellas relacionadas con este mundo digital, de la informática y de la inteligencia artificial.

Por otra parte, y ya centrándonos en nuestra universidad, la USC enfrenta, además, otra serie de retos, como la consolidación de su posición dentro del sistema universitario español y del sistema universitario gallego. La USC ha sido la universidad líder dentro del sistema universitario gallego, pero en este momento tenemos un plantel que podríamos definir como “envejecido”. Es imprescindible rejuvenecer con savia nueva e ideas nuevas la institución, captando talento nuevo.

La Universidad tiene que seguir en esa línea de investigación de calidad, de buena docencia y de acreditación de las titulaciones, también en sectores como el primario. Es preciso ofertar un producto de calidad y atractivo para el alumnado, otro de los mayores retos a los que se enfrenta la USC. Por cuestiones geográficas y demográficas, nuestra universidad lo tiene más complicado para la captación de estudiantado.

Por eso, gracias a la calidad de nuestras titulaciones, siendo algunas bandera a nivel incluso europeo, como veterinaria, atraemos alumnado de todos los rincones del mundo. Esa es, a mi parecer, la manera adecuada de trabajar.

Y, por último, respeto a nuestro campus, la propuesta del Campus Terra me parece una apuesta inteligente. Desde su nacimiento, siempre se especializó en todos aquellos estudios relacionados con el sector primario: Veterinaria, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, etc.

Por lo tanto, el perfil de este campus es un perfil de lo más adecuado. Por ejemplo, en relación a su tamaño, es de los campus de Galicia con mayor transferencia, gracias a una relación muy fluida con las empresas del entorno.

Paga mucho la pena desarrollarlo, invertir en él y tener el respaldo de la propia USC en este objetivo, porque el de Lugo es uno de los campus que mayor número de profesionales puede producir para el desarrollo socioeconómico gallego. Todas las formaciones son importantes, por supuesto, pero Galicia no se entiende sin el sector primario.

Entonces, poder fomentar la economía local y apostar por un desarrollo económico sostenible mediante la investigación y el trabajo es muy gratificante. Al final del día, lo que intenta el Campus Terra es mejorar también la calidad de vida de la población gallega y de la rural en especial.